徳の高い教師がいて、500人の弟子を持っていました。

その中に「悪者」という意味の名を持つ少年がいました。「悪者よ、ちょっと来てくれないか…」「これをどう考えるかね、悪者よ」周りの者たちも、こんな風にからかったので、その少年は、人から名前を言われるたびに気が重くなりました。

◇

そこで、ある日のこと師の元へ行き、名前を変えてもらうことにしました。「なんとかして、ほかの名前にしていただくわけに参りませんでしょうか」「いいだろう。ではこれから国中を歩き回って気に入った名前を探してきなさい。良い名前が見つかったら、すぐお前の名前をそれに変えてあげよう。」

◇

少年は喜んですぐ旅に出ました。ある町にたどり着いた時、葬送の行列に出会いました。

「亡くなった方は何という名前だったのですか。」少年は自分のわけを話して尋ねました。

「この人は『命あるもの』という意味の名前だったよ。」

「『命あるもの』という名前なのに死んだのですか」

「それはそうさ。人間、生まれてくれば必ず死ぬさ。名前は符牒に過ぎないからね。」

◇

次に出会ったのは、『宝守』という意味の名前を持っているのに、借りたお金を返せないほどの貧乏な女の人でした。

そしてまた道を進むと、途方に暮れた様子で歩いている旅人に出会いました。

その人は、「旅をしているのですが、道に迷って困っています」と言いました。

「あなたの名前は」

「私は『旅慣れ』という意味の名前です」

「そんな名前なのに迷うのですか」「名前なんて符牒に過ぎないからね」

◇

少年はここで初めて、この旅がいかに無駄であるかを知りました。

そこで急いで師のもとに帰り、旅で出会った人々のことを話し、

「先生、名前だけに囚われていた私は愚か者でした。本当に大切なのは名前ではなく、その人がいかに正しく生きるかということなのだと分かりました。旅に出していただいたおかげで大切なものを見つけることができました。ありがとうございました。」と深々と頭を下げました。

|

現在の多くの釈尊伝は『仏所行讃』(著者「馬鳴」)を原本にしています。今回はその「馬鳴」の逸話をお伝えします。

現在の多くの釈尊伝は『仏所行讃』(著者「馬鳴」)を原本にしています。今回はその「馬鳴」の逸話をお伝えします。

して褒めてのたまわく、善哉善哉釈迦牟尼世尊……」とあるなど、お経の中でよく使われています。

して褒めてのたまわく、善哉善哉釈迦牟尼世尊……」とあるなど、お経の中でよく使われています。

び込みの人が「そこのダンナ」などと呼びかけるのも、みなここから発しています。

び込みの人が「そこのダンナ」などと呼びかけるのも、みなここから発しています。

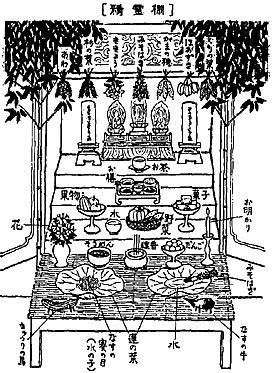

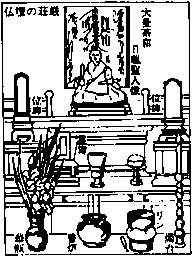

さて、仏壇にはご先祖のお位牌がまつられています。それで仏壇といえば、亡くなった人の位牌をまつるところと考えている人もいるでしょう。しかし、「位牌壇」といわずに「仏壇」というように、本来は仏様(本尊)をおまつりするための壇なのです。従って、ご本尊が祀られていなければ仏壇とはいえません。仏壇の中にお位牌を安置するのは、仏様の世界に包まれて、ご本尊の世界に教え導いていただくという意味です。

さて、仏壇にはご先祖のお位牌がまつられています。それで仏壇といえば、亡くなった人の位牌をまつるところと考えている人もいるでしょう。しかし、「位牌壇」といわずに「仏壇」というように、本来は仏様(本尊)をおまつりするための壇なのです。従って、ご本尊が祀られていなければ仏壇とはいえません。仏壇の中にお位牌を安置するのは、仏様の世界に包まれて、ご本尊の世界に教え導いていただくという意味です。