信行会講義(3)

| 一日一訓 日蓮上人のお言葉 | |||||||

| 第1日 | 仏子の自覚 | 第11日 | 唱題の功徳 | 第21日 | 父母への孝養 | 第31日 | 絶対の浄土 |

| 第2日 | 臨終を習う | 第12日 | 精進の法悦 | 第22日 | 夫と妻 | ||

| 第3日 | 菩提心を発す | 第13日 | 三大誓願 | 第23日 | 女人の力 | ||

| 第4日 | 仏道修学 | 第14日 | 異体同心 | 第24日 | 生命の尊厳 | ||

| 第5日 | 行学二道 | 第15日 | 皆帰妙法 | 第25日 | 知恩報恩 | ||

| 第6日 | 信心唱題 | 第16日 | 実乗の一善 | 第26日 | 懺悔滅罪 | ||

| 第7日 | 法華経の徳 | 第17日 | 釈尊の御領 | 第27日 | 三業受持 | ||

| 第8日 | 仏の大慈 | 第18日 | 独立自尊 | 第28日 | 信心成仏 | ||

| 第9日 | 題目の受持 | 第19日 | 仏法と世法 | 第29日 | 広宣流布 | ||

| 第10日 | 仏性の開顕 | 第20日 | 地獄と仏界 | 第30日 | 慈悲広大 | ||

|

冒頭へ 冒頭へ 冒頭へ 冒頭へ 冒頭へ 冒頭へ 冒頭へ 冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ

冒頭へ |

メール |

トップ |

はすくなく、菴羅樹には花は多く咲くけれども果実にみのるものは少ない。人もまたこれと同様である。菩提心をおこして、み仏の悟りをえようとする人は多いけれども、一歩もしりぞくことなく、ひたすら菩提心をつらぬいて、真実のみ仏の道に入っていくものは少ない。すべて、凡夫のおこす菩提心は、悪縁にだまされひきずられて、事にふれて移りやすいものだからである。鎧をつけて強そうに見える兵は多いけれども、戦に恐れをいだかず勇敢に戦う兵が少ないようなものである。

はすくなく、菴羅樹には花は多く咲くけれども果実にみのるものは少ない。人もまたこれと同様である。菩提心をおこして、み仏の悟りをえようとする人は多いけれども、一歩もしりぞくことなく、ひたすら菩提心をつらぬいて、真実のみ仏の道に入っていくものは少ない。すべて、凡夫のおこす菩提心は、悪縁にだまされひきずられて、事にふれて移りやすいものだからである。鎧をつけて強そうに見える兵は多いけれども、戦に恐れをいだかず勇敢に戦う兵が少ないようなものである。

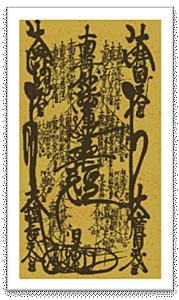

遠の本師釈迦牟尼仏」を本尊と定めている。久遠の昔から我ら衆生を教化し続けて来られ、これからも未来永劫に教えを説き続ける大恩教主の仏様ということです。 それを漢字で図示したのが、「十界曼荼羅(大曼荼羅)」(右図)

遠の本師釈迦牟尼仏」を本尊と定めている。久遠の昔から我ら衆生を教化し続けて来られ、これからも未来永劫に教えを説き続ける大恩教主の仏様ということです。 それを漢字で図示したのが、「十界曼荼羅(大曼荼羅)」(右図)