|

【数珠とは?】

誦数、誦珠、呪珠、珠数、念珠などとも書く。糸や紐に金属や玉石,種子,香木などで作った小玉を連ね通して一環としたもの。

数を記する珠の意で、本々は、題目・念仏・陀羅尼などを唱えるとき、一唱ごとに一玉を操って、何回唱えたかを数えるのに用いた。現在では、仏さまを念じる時に合掌する手に掛けて用いる。常に数珠を手にし仏さまを念じておれば、煩悩を消滅し、功徳をえるといわれる。仏教徒の必需品である。

〔参考〕

「身を浄め、手を洗いて、数珠を取れ」(法然上人)。

「当山の念仏者の風情を見及ぶに、数珠の一連をも、持つ人なし。さるほどに仏をば手づかみにこ

そせられたり。」(蓮如上人)。

上記:仏さまに向かうときには、数珠を手にするようにとの戒め。

【数珠の功徳について】(「木?子(もくくわんし)経(きょう)」より)

お釈迦さまが霊鷲山に居られたとき、ある国の王様が、『自分の国は小さく、辺境の地で盗賊が絶えず出没し、疫病もはやり、人民は非常に苦しんでおります。わたしも常に心安らかではありません。そこで、この苦しみから救われるよう、自分たちにも修行のできる方法をご教示ください。』とお釈迦さまにお願いしました。すると、お釈迦さまは、『木?子(ムクロジ)の実百八個を通して環をつくり、これを常に身体からはなさず、心から仏さまの御名(南無仏・南無法・南無僧)を唱え、一つずつ繰っていきなさい。それが二十万遍になったとき、心身に乱れがなくなり、人々の心も自然と安楽になり、国家も安泰になります。さらに百万遍になったとき、人間のもつ百八の煩悩も断ち切ることができます。』と説かれました。

王様は、早速、木子の実で千連の数珠をつくり、六親眷属に分け与えました。王様も、常に数珠を手にして、仏さまの御名を誦念しましたところ、国は次第に安定し、王様自身は仏道を成ずることができました。

「木?子(もくくわんし)」とはムクロジのことで、その種子は硬く黒色。羽子の球に用いる。

実際の数珠の起源は、仏教の起源よりも古いようです。

【数珠玉の数】

個数は108珠が基本である。他に経典の説くところによれば1080珠,54珠,42珠,27珠,21珠,14珠の 計7種があり,また36珠, 18珠のもの、これ以外の個数のものも存する。数珠の基本型は108珠で,これは百八煩悩にして百八尊の正しくして動じない心をあらわすとされる。 計7種があり,また36珠, 18珠のもの、これ以外の個数のものも存する。数珠の基本型は108珠で,これは百八煩悩にして百八尊の正しくして動じない心をあらわすとされる。

日蓮宗では原則的に108顆の数珠を用いる。形態は、母珠2つで一方の母殊に20個の記子(2房)、もう一方の母珠に5・5・10の記子が3房つけられている。房が3つある側の記子10顆の房は「数取り」と呼ばれ、記子留はなく、唱題・読経を数えるために用いる。

数珠を構成する房以外の珠は成珠と呼ばれ、その中で母珠から数えて8個目と22個目に種類の異なる珠が計4つ入っていて、通常は四天珠と呼ばれている。

日蓮宗では数珠の珠の名称と法華経を呼応させ、2つの母珠を釈尊と多宝如来に当て、四天珠を四菩薩と称していて、上行菩薩・無辺行菩薩・浄行菩薩・安立行菩薩に対応させる。

現在使用されている珠数は厳密には、108顆に母珠2つ、四菩薩、記子珠30、きし留(露珠)4、浄明(助明・補処)1、数取り珠10の合計159顆を必要とする。(右図参照)

〔参考〕

「金剛頂瑜伽(こんごうちょうゆが)念(ねん)珠(じゅ)経(きょう)」に曰く、「念珠の功徳に四種有り。上品と最勝と及び中下なり、一千八十を以て上と為す、一百八種を最勝と為す、五十四珠を以て中と為す、二十七珠を以て下類と為す。」

【数珠玉の材料】

植物の種子…菩提樹・木?樹(むくろじゅ)・多羅樹(たらじゅ)・ハスなど

<「菩提樹」余話>

菩提樹は、お釈迦さまがその下で悟りを開かれたという木。その実でつくられた数珠は尊ばれ、経典にも「無量の福、最勝の益」を得ると説かれている。

外道を信じている男が、「仏教の諸仏には、どのような力があるのか試そう。」と、亡くなった息子を菩提樹の根元に置いて、七日間仏の名を唱えたところ、その息子が蘇ったので、それから菩提樹は延命樹と呼ばれるようになった。

木 珠… 紫檀、黒檀、梅など。香木として、伽羅、沈香、白檀など。

金 属… 金・銀・銅・赤銅・鉄など

玉石など… 水晶・真珠・サンゴ・メノウ・瑠璃(ガラス)など

〔参考〕

「?量(こうりょう)数珠(じゅず)功徳(くどく)経(きょう)」に曰く、「この珠若し木?を以て為(つく)るもの、或は?(つまぐ)りて一たび過せば福を得ること千倍、蓮子にて為るものは福を得ること萬倍、水晶にて為るものは福を得ること千億倍、菩提子にて為るものは福を得ること無量なり。」と。

【数珠の種類】

日蓮宗で使用される数珠は、頭付撚房(よりふさ)が付いた装束(しょうぞく)数珠(じゅず)と、日常使用する普通仕立ての菊房数珠がある。装束数珠は、僧侶が正装し導師を勤めるときに用いる。

日蓮宗の装束数珠は水晶を本義とする。

※数珠は、一連、二連と数える。

【数珠の大きさ】

八寸(約240ミリ)・一尺(約300ミリ)・一尺二寸(約360ミリ)・一尺四寸(約420ミリ)位までのもの が主流である。 が主流である。

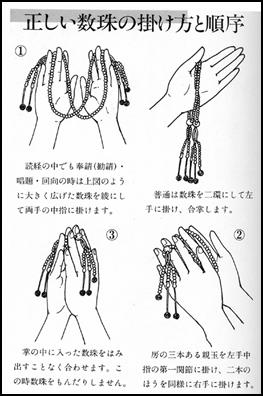

【数珠の掛け方】

右図を参照

〔余話〕

○廃仏毀釈の嵐が吹き荒れていた明治の当初、曹洞宗管長の西有穆山禅師は、馬車一台もの数珠を買ってきて、出会う人ごとに数珠を与え、「仏教を信じなされ。幸福を与え、身を護る数珠でござる。」と、街頭伝道をした。

○数珠には、如意宝珠(あらゆる願いを叶える不思議な珠)のような除災招福の神力があるとされ、持っているだけで魔除けになるといわれる。

御数珠頂戴…信濃の善光寺で、住職が本堂に登詣する途上、道にしゃがんでいる信者たちの頭を数珠でなでる行事。これも数珠の霊力をいただく風習であろう。

日蓮宗の祈祷で、木剣と数珠を、頭などの患部に押し当てるのも同じである。

|